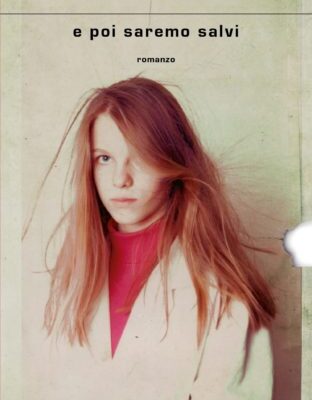

“E poi saremo salvi”: ma per davvero?

“E poi saremo salvi” (Mondadori, pp. 271, euro 18) è il primo romanzo di Alessandra Carati.

La fuga

“La nostra vita era semplice, finiva dove finiva il villaggio ed era limitata dal bosco, dalla strada che portava in città, dai frutteti che si arrampicavano sulla montagna. Oltre quei confini non c’era nessun altro mondo dove avremmo potuto vivere”.

Aida ha 6 anni, la “guerra era una parola sussurrata che aveva il potere di rendere gli adulti insicuri e cattivi”. Poi all’improvviso quella parola diventa una lunga fuga dal proprio villaggio, dalle coperte calde, dal cugino, da Mirko, dall’unico mondo che conosce. Scappa con la madre, Aida, per raggiungere il confine prima, e il padre poi, già in Italia. Si scappa dalla guerra che, letteralmente, sta arrivando alla porta della loro casa. È la Bosnia degli anni ’90. Tocca mettersi in salvo, senza guardarsi troppo intorno, chiudendo gli occhi sugli orrori altrui.

La famiglia

Aida e i genitori provano ad adattarsi alla nuova vita: il lavoro del padre, la casa, la scuola. Il rapporto coi volontari, Emilia e Franco in primis che, a fasi alterne e con alterni esiti, diventeranno parte integrante della famiglia. Eppure la sensazione di sentirsi sradicati è più forte. Il leitmotiv degli anni in Italia è “tanto si torna al villaggio”, forse per combattere il senso di inadeguatezza in un paese che non sempre li fa sentire cittadini, e il senso di frustrazione per non essere rimasti in Bosnia a lottare. L’apparente salvezza per l’essere in Italia, e le notizie crudeli dalla Bosnia creano in loro tutti uno squilibrio difficile da riassestare. La madre di Aida perde parenti e amici, cade in uno stato di tristezza e depressione persistenti che nemmeno la nascita di Ibro riescono a risollevare del tutto. Il padre di Aida si dedica molto al lavoro, e comunica sempre meno coi figli, e il suo non dire trasforma anche il rapporto con la moglie.

Aida si aggrappa a quello che ha, a Emilia e Franco, fino a diventare “figlia loro”, spezzando il legame con la famiglia, facendosi pagare viaggi e studi, una sorta di ricompensa per lei, per tutto quello che ha passato. Solo molti anni dopo, la famiglia riuscirà a ricomporsi, anche se nel dolore e nella malattia di Ibro. Scatterà la giusta chiave di comunicazione, si scioglieranno i nodi, le frasi non dette si trasformeranno, finalmente, in gesti di affetto e atti di comprensione vera per l’altro, per chi ognuno a modo suo ha provato a salvarsi.

Salvezza apparente

Forse di un’intera famiglia, a salvarsi è solo Aida. La consociamo a 6, 16, 26 anni e poi adulta, medico e sposata. E ogni volta la troviamo lacerata da qualche parte, in lotta tra quello che è stato e quello che potrebbe/dovrebbe/vorrebbe essere.

La Carati ci regala un romanzo fluido, coinvolgente e con una struttura solida che racchiude tanti altri piccoli romanzi.

È la storia di una famiglia che emigra per necessità, che in Italia è straniera e in Bosnia è “quelli che tornano ma non restano”, che ricostruiscono la casa distrutta dalla guerra, ma ci vanno solo in estate. Il sentirsi fuori posto.

È la crescita di Aida, soprattutto, e anche di Ibro. Dell’una che sprofonda, ma che lotta per non essere riassorbita da un mondo che non esiste più; e dell’altro che trova la sua pace solo in una tragica fine.

È la guerra di un popolo intero che ancora oggi ne porta i segni. La guerra che trasforma le persone in puro istinto di sopravvivenza. La guerra che non sempre sa far perdonare e andare avanti.

È il rapporto mutevole con la religione, a volte abitudine e a volte mezzo per tenersi stretta la propria cultura; e quello non meno complesso con la lingua, quella che si impara in un nuovo paese, e quella madre che scompare, ma resta la lingua dell’affetto, perché lì affonda le sue radici.

E in mezzo a tutto questo, si cerca di fare pace con quello che è stato, con quello che si è. “Sono viva – credo –“ per dirla con parole di Emily Dickinson.

Laura Franchi