“Clorofilla”, la melodia profonda della carne al Teatro India di Roma

All’interno della cornice ricca di proposte performative che la tredicesima edizione di Teatri di Vetro ha presentato ai suoi spettatori, va assolutamente menzionata la danza che Alessandra Cristiani ha portato in scena mercoledì 18 dicembre presso la sala A del Teatro India di Roma.

Un pubblico riunitosi in silenzio e in coro ha seguito con grande interesse un lavoro prezioso sul corpo e sulla sua urgenza di andare al di là della rappresentazione. La performance si è aperta con alcune foto della danzatrice proiettate sui muri del foyer su cui si sono rinfranti gli sguardi curiosi dei presenti, il tutto accompagnato da una fitta e intensa trama di sonorità metalliche. Un progetto fotografico in bianco e nero quello di Daniele Vita e di Elena Rosa che ne ha curato l’ambientazione fotografica, sbocciato dal prepotente desiderio e dall’utopia di restituire attraverso l’assolutezza e la pastosità dei suoi colori primari, l’indicibile sospeso dell’atto e della visione.

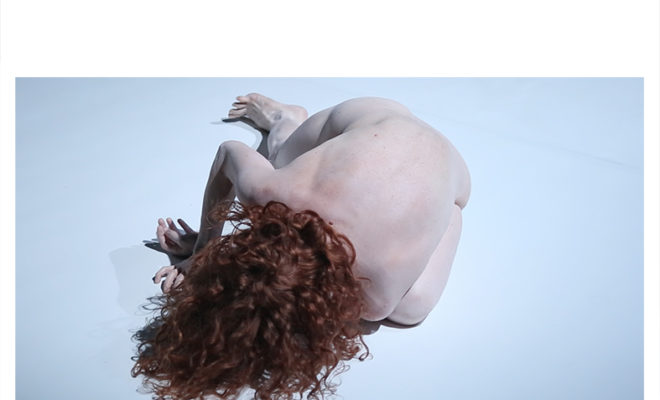

Abbandonato il foyer, il pubblico ha raggiunto la sala, in cui due lunghe file di sedie (disposizione cara a molti lavori dell’Odin Teatret) hanno segnato un lungo corridoio nudo, essenziale, delimitando uno spazio sospeso, in cui il tempo si è smarrito per diventare poi bagliore, rigurgito, fiamma. Accovacciata in tutta la sua delicatezza, bianca come la porcellana, la danzatrice ha fatto ostensione di un corpo sempre sottoposto a uno stato precario, abbandonato come una reliquia nell’attesa e nel bisogno di ritrovare la sacralità di una profonda natura. Un corpo che trasmigra, amico del respiro realizzato nel suo aspetto vivente e sottile di soffio. Un corpo come matrice e strumento di creazione. E ancora un corpo come aggregato temporaneo di soffio, che nel soffio si riconosce, si apre, si abbandona, si rigenera, ritrova la sua dimensione eterna. Quello a cui si è avuto il privilegio di assistere si potrebbe chiamare un incanto della solitudine, in cui i gesti si sono alternati meravigliosi e feroci. Ecco così che il corpo-opera diventa vera vita, in un fare che è sempre un infinire, fino a toccare l’oblio, il vuoto come condizione dell’essere, abbandonandosi al gesto insensato, non premeditato. Se la prima fase è stata un’esposizione percettiva, in cui i movimenti sono stati molto lenti, ne è derivata una seconda dove il corpo della performer è stato mosso da furori interni e animaleschi, spinto quasi al limite per ricontattare l’epicità delle proprie forze, le impronte, gli stemmi e gli sfioramenti di un piacere, “le melodie profonde della carne” per citare alcuni versi bellissimi di Marcello Sambati, la cui voce registrata ha ricamato la suggestiva performance con versi tratti dalla raccolta “Esitazioni e Tenebre”. Non solo dunque un abitare la carne, ma un tradire del corpo costante, che è arrivato alla massima tensione nella scena finale in cui un potente fascio di luce verde, ideato mirabilmente il recente premio Ubu Gianni Staropoli, ha invaso di grazia l’epifania della performer immersa da una cascata di piume.

Una teofania dell’immagine, quella finale, che per meraviglia risulta paragonabile solo ai rapimenti mistici e alle estasi delle beate. Ecco quanto basta per ottenere la fascinazione del teatro inteso come divinazione. Ancora una volta, Alessandra Cristiani dà prova che solo gli estremi sono performativi perché trascinano l’essere in territori nuovi’’.

Diana Morea

Foto di Margherita Masè